Nell’immaginario collettivo medievale, la figura del cavaliere non è fatta solo di spada e coraggio, ma anche — e soprattutto — di segni visibili, di veste, di riti e simboli. Tra questi segni, alcuni si perdono nel tempo, altri restano. Quando restano, diventano vestigia. E non è solo una questione di stoffa o di foggia, ma di memoria viva.

La veste cavalleresca non è solo un indumento

Una cotta d’armi, una mantella o cappa, una tunica crociata: queste non sono semplici vesti d’epoca. Quando portano con sé una storia, una battaglia, un giuramento o una morte eroica, trascendono il tessuto e diventano simboli viventi della memoria cavalleresca. Sono vestigia, non perché antiche, ma perché portatrici di senso.

Vestigia: orme del sacro e del nobile

Il termine “vestigia” deriva dal latino vestigium, ovvero orma, traccia, impronta lasciata nel passaggio. E come le orme nel deserto che rivelano il cammino di chi ha affrontato la traversata, così le vesti cavalleresche diventano tracce della virtù, segni tangibili di un’etica incarnata.

Una veste cavalleresca, se appartenuta a un cavaliere autentico — vero nel cuore, nell’ideale e nell’azione — diventa una reliquia della sua esistenza, una testimonianza che parla al presente con la voce del passato.

Insegne o vestigia? Una distinzione necessaria

È comune, ma improprio, definire “insegne” un abito cavalleresco completo. Le insegne, per quanto nobili, sono solo segni identificativi: uno stemma, una croce cucita, un sigillo, un fregio sul mantello. Le insegne distinguono, ma non raccontano.

Le vestigia, invece, contengono una storia. Non sono un simbolo, ma una narrazione tessuta in trama e ordito. Riducono una veste cavalleresca a “insegna” solo coloro che ne dimenticano la memoria, la funzione sacrale, l’intimo legame con un giuramento, un’epoca, un ideale.

La veste come eredità dello spirito

Quando un mantello templare — logorato dal tempo, macchiato dalla veglia o dalla polvere del cammino — viene conservato non come stoffa, ma come testimone dell’onore, esso diventa una reliquia cavalleresca. Le sue pieghe non sono solo cuciture, ma codici di silenzio, dedizione, obbedienza e coraggio.

Chi la guarda non vede solo il cavaliere, ma la cavalleria stessa.

Conservare per non dimenticare

Definire insegna ciò che in realtà è vestigia è come ridurre un crocifisso a un semplice pezzo di legno. Le vesti della memoria meritano rispetto, cura e contemplazione. Sono ciò che rimane del valore vissuto, dell’ideale incarnato, dell’onore consumato in vita.

Esse non si indossano: si custodiscono.

“Sunt vestigia virorum, non solum in armis, sed in ipsis indumentis.”

(Sono le orme degli uomini, non solo nelle armi, ma persino negli abiti.)

— Anonimo monaco del IX secolo, abbazia di Saint-Riquier

Oltre le insegne: la veste come reliquia di cavalleria

Nel mondo cavalleresco, la veste non è mai stata un semplice indumento. È segno visibile di un’invisibile vocazione. È portatrice di un’identità non solo esteriore, ma profondamente morale, spirituale e simbolica. Quando una veste ha accompagnato un uomo nel compimento di un giuramento, nel sacrificio o nella difesa della fede e dell’onore, essa non è più solo stoffa: diventa vestigia.

A differenza delle semplici insegne — croci, scudi, sigilli — che indicano l’appartenenza o il rango, le vestigia pertanto raccontano, evocano e trasmettono. Sono “le vesti della memoria”, come avrebbe potuto dire un autore carolingio, testimone di un’epoca in cui l’abito sacro e guerriero era ponte tra il cielo e la terra.

Dal sacro al secolare: la veste nella tradizione carolingia

Già all’epoca di Carlo Magno, la veste regale e guerriera era simbolo di legittimazione e trasmissione di autorità. Quando il sovrano riceveva la dalmatica imperiale, non indossava solo un abito cerimoniale, ma assumeva il ruolo di defensor fidei, un re consacrato, simile a Davide.

“Induit eum vestimentis gloriae, et dedit ei arma lucis.”

(Lo rivestì con abiti di gloria e gli diede armi di luce.)

— Ordo ad benedicendum imperatorem, rito di incoronazione carolingio

Il mantello imperiale di Carlo Magno, custodito a Vienna, non è oggi solo una reliquia reale, ma una vestigia dell’Impero cristiano, della funzione sacra del potere e del suo legame con la cavalleria cristiana. Qui la veste è traccia di un’investitura eterna.

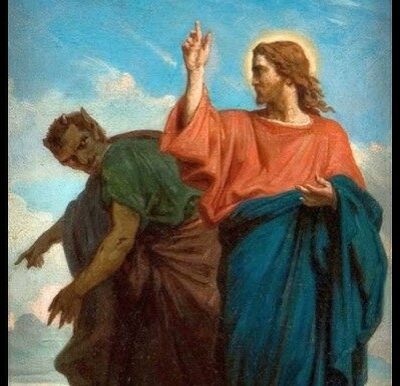

San Bernardo di Chiaravalle, autore della Laudatio novae militiae, ricorda che il templare è rivestito non solo esteriormente, ma interiormente di Cristo:

“Non ornatu vestium, sed morum puritate militent.”

(Non con l’ornamento delle vesti, ma con la purezza dei costumi combattano.)

— San Bernardo, Elogio della nuova cavalleria, XII sec.

Ma proprio perché la veste accompagna la missione, essa diventa vestigio quando ha attraversato il sacrificio. La tunica di un templare caduto in battaglia non è un’insegna, è un reliquiario tessile della sua vocazione.

La differenza profonda: insegna vs vestigia

| Aspetto | Insegna | Vestigia |

|---|---|---|

| Funzione | Identificativa | Commemorativa, sacrale, simbolica |

| Stato | Applicata, particolare dell’intero | Intera, passata, conservata |

| Valore | Onorifico, gerarchico | Storico, spirituale |

| Esempio | Croce cucita sulla veste | L’intera veste usata in un rito, battaglia o martirio |

Definire una veste cavalleresca storica come una semplice “insegna” è riduttivo: è come definire un calice consacrato “un contenitore”. Le insegne identificano, ma le vestigia testimoniano. Le prime quindi, sono parte della veste; le seconde sono la veste nella sua interezza, intrisa di significato e storia.

Conservare le vestigia è conservare l’identità

Le vesti della memoria sono ciò che resta quando il corpo è caduto, ma l’ideale è sopravvissuto. Sono parole senza voce, ma più eloquenti di mille proclami. Non si indossano più, ma si custodiscono. Sono parte del patrimonio morale di chi continua a combattere — non con la spada, ma con la coerenza.

“Il mantello logoro d’un cavaliere giaceva nella cripta, ma la sua ombra camminava ancora tra i vivi.”

— Cronaca templare apocrifa, XIV sec.

Le vestigia ci ricordano che la vera armatura non è di ferro, ma di memoria.

Bibliografia

Fonti primarie

-

San Bernardo di Chiaravalle, De laude novae militiae (Elogio della nuova cavalleria), XII sec.

➤ Testo fondamentale per comprendere l’ideale del cavaliere cristiano e la spiritualità templare. -

Regula Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomonici (Regola del Tempio), c. 1128-1130

➤ Documento ufficiale dell’Ordine templare, approvato al Concilio di Troyes. Contiene norme sulla vita, l’abito e la disciplina. -

Ordo ad benedicendum Imperatorem (Rito d’incoronazione carolingio), IX sec.

➤ Rituale liturgico utilizzato per l’incoronazione imperiale di epoca carolingia. Esalta l’idea dell’investitura regale come sacra. -

Capitulare de villis (Carlo Magno), c. 800

➤ Include disposizioni su armi, vesti e simboli dell’imperatore e della sua corte.

Fonti secondarie

-

Alain Demurger, I Templari. Storia e mito, Garzanti, 2005

➤ Una delle più solide sintesi accademiche sui Templari, con focus su simbolismo, abiti e spiritualità. -

Malcolm Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple, Cambridge University Press, 1994

➤ Ricerca storica di riferimento sull’Ordine del Tempio, utile per approfondire aspetti rituali e iconografici. -

Georges Duby, L’età delle cattedrali, Laterza, 1978

➤ Offre il contesto culturale e religioso in cui si sviluppano la cavalleria e i suoi simboli, compresa la funzione dell’abito. -

Jean Flori, La cavalleria, Il Mulino, 2002

➤ Testo chiave per comprendere la distinzione tra segno, simbolo e sacramento nel contesto cavalleresco. -

Ernst Kantorowicz, I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale, Einaudi, 1957

➤ Indispensabile per comprendere il legame tra abito, corpo e funzione sacrale del potere nell’età carolingia e oltre. -

Joseph Morsel, L’araldica medievale. Segni, simboli e identità, Jouvence, 2007

➤ Approfondisce la differenza tra insegne, blasoni e simboli personali/familiari.

Fonti complementari e apocrife

-

Chronicon Templarium (cod. Vindobonensis 541), XIV sec. (fonte apocrifa, Vienna, Biblioteca Nazionale Austriaca)

➤ Contiene riferimenti leggendari su mantelli e reliquie templari. Non è storicamente verificata ma interessante come eco del mito.