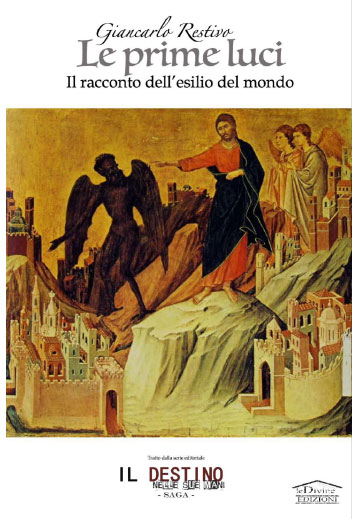

1. Introduzione: la tentazione di “reagire”

Ogni epoca ha i suoi demoni, e non solo in senso simbolico.

Quando il male si manifesta in forme rituali, culturali o ideologiche – come accade oggi nei fenomeni legati all’occultismo o al satanismo – il cuore cristiano sente il bisogno di reagire.

Ma la prima domanda è: come si reagisce da cristiani?

La storia della Chiesa ci insegna che il male non si vince sul suo terreno, ma spostando la battaglia nel campo della grazia.

Il diavolo non si teme e non si combatte con armi simmetriche, ma con la forza dell’amore redentivo.

La preghiera cattolica non è mai un “contro”, ma un per.

Non è un atto di opposizione, ma di adorazione.

2. Il senso della riparazione

La riparazione è una delle forme più alte della carità.

Significa offrire a Dio l’amore che altri Gli hanno negato, e così rimediare all’offesa.

Non sostituirsi a Dio, ma permettere che in noi agisca il suo perdono.

Il Catechismo (§1459) la definisce come:

“Fare ciò che è possibile per rimediare al male commesso.”

E Santa Margherita Maria Alacoque, alla quale Cristo stesso chiese atti di riparazione al suo Cuore, aggiungeva:

“Riparare è amare per coloro che non amano, adorare per coloro che disprezzano, pregare per coloro che offendono.”

Questa è la logica del Vangelo:

non si combatte il peccato con il disprezzo del peccatore, ma con un sovrappiù d’amore.

3. Riparazione e “opposizione al male”

Spesso, nella confusione spirituale dei nostri tempi, si confonde la riparazione con l’opposizione rituale al male.

Si pensa che per rispondere a riti satanici o a simboli occulti occorra “contrapporre” altri gesti, quasi speculari.

Ma questa logica è pagana: è la logica della magia, non della grazia.

Laddove l’occultismo usa energia e direzioni, il cristiano usa carità e fede.

Laddove il satanismo invoca potenze, la Chiesa invoca la Presenza reale: Cristo nell’Eucaristia.

Per questo, un atto di riparazione non è mai contro un rito satanico, ma per la gloria di Dio e la conversione di chi si è smarrito.

È un gesto di offerta, non di contrapposizione.

È ciò che san Paolo esprime con limpidezza:

“Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.” (Rm 12,21)

4. Quando la riparazione è ecclesiale

Un atto diventa ecclesiale quando:

-

Ha un’intenzione conforme alla fede cattolica – orientata alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime.

-

Usa forme riconosciute – adorazione eucaristica, rosario, liturgia penitenziale, processione mariana, ecc.

-

È compiuto in comunione con il vescovo e con la Chiesa locale.

Il Direttorio su pietà popolare e liturgia (2002) lo precisa:

“Le pratiche devozionali devono essere purificate da elementi magici o superstiziosi.

Devono nascere dalla fede e condurre alla liturgia, non sostituirla.”

Perciò, anche se un gruppo di fedeli può pregare in privato o in una chiesa, quando si parla di “rito” occorre sempre il discernimento e la benedizione dell’autorità ecclesiastica.

5. L’ambiguità del linguaggio pseudo-ritualistico

Negli ultimi decenni si sono diffuse in alcuni ambienti para-religiosi o pseudo-templaristi formule come:

Preghiere verso e dirette in direzione dei quattro angoli cardinali, e esplicitamente espresse in opposizione ai riti/cerimoniali oscuri, satanisti o massoni… che in determinate notti si svolgono…

Tali espressioni o formule, anche se pronunciate in buona fede, non appartengono al linguaggio cattolico, ma a quello esoterico.

-

Il riferimento ai quattro punti cardinali viene dalla magia cerimoniale e dall’alchimia, non dal Vangelo.

-

La parola tregenda deriva dal folklore pagano, dove indica raduni di streghe.

-

L’idea di una “preghiera in opposizione” nasce da un modello dualista, dove il bene e il male sono forze equivalenti che si affrontano.

Nella fede cristiana, il male non è una forza contraria a Dio, ma una ferita del bene.

Non gli si oppone un gesto simmetrico: lo si guarisce con l’amore.

Per questo la Chiesa condanna ogni forma di sincretismo magico, anche se travestito da devozione.

Come ricorda la Congregazione per la Dottrina della Fede (1989):

“Ogni metodo che presupponga energie cosmiche o poteri occulti è incompatibile con la preghiera cristiana.”

6. La vera “battaglia spirituale”

San Paolo parla di battaglia, sì, ma in termini interiori:

“La nostra battaglia non è contro creature di carne e di sangue, ma contro gli spiriti del male.” (Ef 6,12)

Questa battaglia non si combatte con gesti rituali, ma con virtù e sacramenti:

-

la confessione e l’Eucaristia,

-

il rosario e la penitenza,

-

la carità fraterna e la parola di Dio.

Ogni volta che un cristiano compie un atto di bene, sposta il campo di battaglia.

Il male non si annulla con la forza, ma si svuota di senso davanti alla presenza di Cristo.

7. Esempio: la notte del 31 ottobre

Molte comunità cattoliche – francescani dell’Immacolata, carmelitani, gruppi del GRIS, movimenti mariani – organizzano in quella notte adorazioni eucaristiche e rosari di riparazione.

Non “contro Halloween”, ma per il mondo che quella notte dimentica Dio.

Il loro intento non è respingere forze oscure, ma trasfigurare un tempo profanato in tempo di grazia.

È la logica del Vangelo: trasformare la croce in resurrezione.

8. L’autorizzazione ecclesiale

Un gruppo che organizza una preghiera (rosario, adorazione, digiuno) non ha bisogno di autorizzazione.

Ma se propone una liturgia/ritualità, deve avere l’assenso del parroco o del vescovo.

Solo così il gesto è veramente ecclesiale:

non perché “riconosciuto” burocraticamente, ma perché in comunione.

La comunione è la garanzia che la grazia non diventi orgoglio, e lo zelo non diventi ideologia spirituale.

9. Il modello: il Cuore di Gesù e il Cuore di Maria

La riparazione trova il suo volto nel Cuore di Gesù e nel Cuore Immacolato di Maria.

Entrambi rappresentano la risposta di Dio all’offesa del mondo:

un amore che si offre e non si difende.

Gesù non si oppose ai suoi crocifissori: si offrì per loro.

Maria non insultò i peccatori: pregò per la loro conversione.

Ogni atto di riparazione autentico riproduce questo dinamismo redentivo:

portare il male dentro l’amore, e lasciarlo bruciare nel sacrificio di Cristo.

10. La cavalleria della riparazione

Il cristiano che ripara è un cavaliere spirituale:

non brandisce spade, ma offre sé stesso come scudo.

Non agisce contro qualcuno, ma si mette “in mezzo”, come Simone di Cirene, per portare la croce con Cristo.

E questa è la cavalleria più alta:

non quella che offende, ma quella che offre;

non quella che odia il male, ma quella che ama il bene fino a morire per esso.

“Non vinceremo il male insultandolo, ma amandolo fino a spegnerlo nella misericordia.”

(Benedetto XVI, Omelia del Venerdì Santo, 2005)

📘 Bibliografia essenziale

-

Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 1459-1460

-

Congregazione per il Culto Divino, Direttorio su pietà popolare e liturgia, 2002

-

Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera su alcuni aspetti della meditazione cristiana, 1989

-

Benedetto XVI, Omelie e meditazioni sul mistero della Croce

-

Santa Margherita Maria Alacoque, Lettere spirituali

-

San Massimiliano Kolbe, Scritti

-

San Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici

FOCUS: Il peccato di partecipare a riti esoterici o pseudo-cristiani

Partecipare, promuovere o anche solo assistere consapevolmente a riti che uniscono forme di preghiera cattolica (rosario, invocazioni mariane, segni di croce, benedizioni) a gesti, linguaggi o simboli di derivazione esoterica, magica o iniziatica, costituisce una grave deviazione dalla fede.

La Chiesa la qualifica come offesa diretta al primo comandamento e come sacrilegio indiretto.

✝️ Il sacrilegio indiretto: profanare ciò che è santo deformandolo

Si parla di sacrilegio indiretto quando si usa ciò che è santo – preghiere, nomi sacri, segni liturgici – in un contesto che ne svuota o ne rovescia il significato.

È un sacrilegio indiretto perché non profana materialmente il sacro (non distrugge un ostensorio, non oltraggia un’icona), ma ne distorce la forma, trascinando l’atto santo in una logica non cristiana.

In questi casi, la gravità non dipende dal gesto materiale, ma dall’intenzione spirituale:

si pretende di utilizzare strumenti della grazia – la croce, il nome di Gesù, l’intercessione di Maria – come mezzi di potere o di opposizione, anziché come vie di abbandono e di amore.

È il ribaltamento più sottile e più pericoloso:

prendere il linguaggio di Dio e piegarlo a una dinamica magica o iniziatica, in cui la forza risiede non in Cristo, ma nell’uomo che “agisce”.

⚖️ Quando diventa peccato mortale

In certi casi, specie quando l’intenzione è consapevole e deliberata, questo sacrilegio indiretto si configura come peccato mortale, perché:

-

nega la signoria unica di Dio, mettendo il credente su un piano di auto-potenza spirituale;

-

viola la fede teologale, sostituendo la grazia con un atto di dominio umano sul sacro;

-

perverte la verità dei segni sacri, riducendoli a strumenti di “protezione” o “opposizione rituale” anziché di comunione e salvezza.

È ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica (§2111) definisce come:

“Superstizione, che si manifesta quando si attribuisce un’efficacia in sé, indipendente dalla disposizione interiore o dalla grazia di Dio, a certe pratiche o formule.”

E San Tommaso d’Aquino, nella Summa Theologiae (II-II, q.92, a.1), chiarisce:

“Ogni volta che si attribuisce a un segno sacro un potere che non gli proviene da Dio, si commette superstizione, e per ciò stesso si pecca contro la fede.”

💔 La ferita alla fede

Questo peccato ferisce direttamente il cuore della fede teologale, che è la totale fiducia nella potenza salvifica di Dio.

Quando un cristiano si affida a gesti rituali, a direzioni spaziali, a “energie spirituali” o a formule non approvate, egli non crede più pienamente nella mediazione unica di Cristo e nella presenza reale dello Spirito Santo.

Si crea così un falso atto religioso: esteriormente cristiano, interiormente magico. Anche se si dovessero utilizzare preghiere comuni come il Padre nostro o l’Ave Maria.

È la forma più subdola di adulterazione spirituale, perché mantiene le apparenze della pietà, ma ne corrompe l’anima.

🩸 La via della purificazione

Chi si è lasciato coinvolgere in simili pratiche deve sapere che la Chiesa non lo condanna, ma lo chiama a tornare.

La via è quella della confessione sacramentale, accompagnata da un atto di fede e da un atto di riparazione personale, che rinnovi la consacrazione a Cristo e alla Vergine Maria.

La preghiera più semplice e più vera in questi casi è quella del centurione:

“Signore, io credo: aiuta la mia incredulità.” (Mc 9,24)

🕊️ Quindi

Usare cose sante in contesti esoterici o pseudo-templaristi non è preghiera, ma profanazione;

non è riparazione, ma confusione spirituale;

non è atto ecclesiale, ma gesto che offende direttamente la fede teologale.

La purezza della forma non è un dettaglio: è la custodia stessa del Mistero.

E custodire il Mistero è il primo dovere di ogni cavaliere di Cristo.

ALLORA:

⚔️ 1. Perché alcune realtà “cavalleresche” organizzano riti esoterici

Le ragioni sono tre, intrecciate tra loro: fraintendimento storico, fascinazione simbolica, e spiritualità alternativa.

a. Fraintendimento storico

Molti gruppi contemporanei credono che i Templari medievali fossero custodi di segreti iniziatici, eredi di sapienze gnostiche o cabalistiche, perseguitati dalla Chiesa perché “troppo spirituali”.

È un mito nato nell’Ottocento – soprattutto in ambiente massonico e occultista – che ha completamente stravolto la verità storica.

Da Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1804) in poi, molti hanno ricreato “Ordini del Tempio” autoproclamati, sostenendo di continuare la “vera” linea templare.

In realtà, nessuno di questi ordini ha alcun legame canonico o giuridico con l’Ordine del Tempio medievale, che fu sciolto nel 1312 da Clemente V.

Il loro errore di fondo è credere che la cavalleria sia una via iniziatica e non una via evangelica.

b. Fascinazione simbolica

Altri gruppi non cercano necessariamente di “sfidare la Chiesa”, ma sono sedotti dal potere estetico e mitico dei simboli templari: la croce rossa, il silenzio, la regola, l’uniforme, il giuramento.

In questi ambienti il simbolo non è più segno di fede, ma porta verso un sapere segreto:

la croce diventa talismano, la spada strumento di trasmissione, il rito mezzo di contatto con energie o archetipi.

Molti usano linguaggi “cavallereschi” ma di fatto parlano la lingua della massoneria spirituale, in cui i gradi, i rituali e le formule contano più della grazia.

c. Spiritualità alternativa

Infine, c’è una motivazione più profonda: il bisogno umano di sacro in un mondo secolarizzato.

Questi gruppi, spesso composti da persone colte e sincere, cercano una spiritualità virile, ordinata, rituale, ma non vogliono sottomettersi alla Chiesa.

Cercano la disciplina del rito senza l’obbedienza della fede.

E così creano una religione parallela, dove Cristo è un simbolo universale, non il Figlio di Dio.

Il linguaggio esoterico offre ciò che la modernità ha tolto: mistero, appartenenza, gerarchia, segreto.

Ma è un mistero senza rivelazione, una gerarchia senza carità, un segreto senza Verità.

🏰 2. Quali realtà lo fanno (in sintesi storica)

Vi riassumo le principali correnti e organismi “neo-cavallereschi” che hanno organizzato o tuttora praticano riti esoterici o para-esoterici.

Alcuni si dichiarano “cristiani”, ma non sono riconosciuti né dal Vaticano né da alcuna Chiesa cattolica o ortodossa ufficiale.

⚜️ a. Il “Templarismo Palapratiano”

Fondato da Bernard-Raymond Fabré-Palaprat nel 1804, in Francia.

È il vero capostipite di tutti i neo-templarismi.

Mescolava riti massonici, simboli templari e una liturgia “gnostica” chiamata Johannita.

Celebrava messe in cui Cristo era interpretato come “principio di luce” più che come persona divina.

👉 È da qui che nasce il concetto di “preghiera ai quattro punti cardinali”, “rinascita del cavaliere”, ecc.

🜏 b. Le correnti martiniste e rosacrociane

Da Louis-Claude de Saint-Martin (1700) e da ambienti rosacrociani tedeschi, derivano riti cavallereschi interiori, in cui il “cavaliere” è colui che risveglia la scintilla divina interiore, una tradizione auto-impressa sin dalle origini di sé.

Qui il linguaggio cavalleresco diventa allegoria dell’illuminazione gnostica.

👉 Si parla di “cavalierato dell’anima”, “rinascita nella luce”, “riti cardinali”, “guardiani delle soglie”.

🧿 c. Le ramificazioni massoniche templariste

Nel XIX e XX secolo molte logge massoniche crearono “gradi templari” come parte dei loro rituali (soprattutto nel Rito di York e nel Rito Scozzese Antico e Accettato).

Usano il nome “Templare” e la simbologia crociata, ma con significato esoterico.

👉 Qui il “Tempio” è simbolo della costruzione interiore dell’Uomo-Dio, non del Regno di Cristo.

🕯️ d. Gli ordini sincretisti contemporanei

Oggi esistono decine di gruppi che si definiscono “Ordine del Tempio”, “Cavalieri di Cristo”, “Guardiani della Luce”, “Sovrano Ordine di San Michele”, ecc.

Alcuni mescolano preghiere cattoliche con pratiche esoteriche (cerchi magici, invocazioni cosmiche, direzioni cardinali).

Molti hanno statuti civili come associazioni culturali o di volontariato, ma nessun riconoscimento ecclesiale.

🔥 3. Quali intenzioni dichiarano

È importante distinguerle:

| Intenzione dichiarata | Realtà spirituale |

|---|---|

| “Difendere la Cristianità dal male” | Usano categorie di “luce e tenebra” in senso magico, non teologico. |

| “Purificare l’umanità” | Sostituiscono la grazia con l’evoluzione spirituale. |

| “Pregare ai quattro angoli per ristabilire l’armonia cosmica” | Sincretismo tra cristianesimo, alchimia e magia cerimoniale. |

| “Opporsi ai riti satanici o massonici” | Reazione emotiva, ma con strumenti rituali simili a quelli che vorrebbero combattere. |

| “Continuare la tradizione templare perseguitata dalla Chiesa” | Ideologia anticlericale o para-gnostica. |

Molti di loro non si percepiscono come contrari alla Chiesa, ma come “precursori di un cristianesimo più profondo”, spiritualista, libero dai “dogmi”.

È la tentazione luciferina più antica: voler servire Dio senza obbedire a Dio.

🛡️ 4. Perché non sono ecclesiali

Perché non riconoscono l’autorità della Chiesa né la mediazione sacramentale.

Operano al di fuori della comunione, inventando riti privi di valore teologico e talvolta potenzialmente sacrileghi, poiché usano elementi sacri (croce, Maria, nomi santi) in un contesto che ne svuota il significato. Partecipano anche alla santa messa, ma sempre secondo loro forme e modi sincretisti, non seguendo la liturgia ordinata dall’Autorità.

La loro spiritualità, pur parlando di cavalleria, non è redentrice, ma iniziatica:

non parte dal peccato per giungere alla grazia, ma dall’ignoranza per giungere all’illuminazione.

È la logica gnostica, non quella cristiana.

🕊️ 5. La vera cavalleria cristiana

La cavalleria autentica, quella dei santi e dei beati (Luigi IX, Bartolo Longo, Marco d’Aviano, Sobieski), non custodiva segreti: custodiva la fede.

Non tracciava cerchi magici concentrici, ma inginocchiava i cavalieri davanti all’Eucaristia.

Non pregava “ai quattro angoli”, ma ai piedi della Croce.

E non combatteva il male con riti di opposizione, ma con atti di carità, purezza e sacrificio.

Come disse san Francesco d’Assisi:

“Il diavolo ha paura di un’anima pura più che di mille parole.”

📘 Conclusione

Le realtà cavalleresche esoteriche sono, in ultima analisi, una parodia del sacro: imitano la forma del combattimento spirituale, blaterando di Cristo ma senza Cristo; usano il linguaggio della luce, ma senza la Luce vera.

Solo la cavalleria che nasce dall’altare, non dal segreto, è veramente cattolica.

E solo il cavaliere che si inginocchia davanti al Santissimo, non davanti a un Gran “maestro”, è realmente libero.

Quindi tagliare corto. Non partecipare. Quando Gesù dice «se la tua mano ti scandalizza, tagliala» (Mt 18,8; cfr. Mc 9,43-47) usa iperbole — un linguaggio volutamente estremo per scuotere: invita a rinunciare senza esitazioni a ciò che porta alla perdizione, anche se ciò costa molto. Non è un invito all’autolesionismo, ma a tagliare radicalmente il legame che porta al peccato.

Detto questo, ecco come tradurre quel principio nella pratica pastorale e morale — con chiarezza e concretezza.

1) Significato teologico-pratico

-

È un comando a evitare l’occasione prossima di peccato: allontanarsi da ambienti, pratiche o persone che inducono alla superstizione, all’idolatria o a gesti esoterici contrari alla fede.

-

È un invito alla determinazione: non rimandare, non razionalizzare, non “partecipare per curiosità”.

-

È un richiamo alla conversione vera: confessare, pentirsi, cambiare stile di vita.

2) Cosa fare se si è coinvolti (passi concreti, immediati)

-

Allontanarsi subito dall’evento o dal gruppo se si percepisce che la pratica è esoterica o sincretista.

-

Confessione sacramentale: parlare col sacerdote, raccontare la partecipazione, ricevere assoluzione e indicazioni penitenziali. (Il sacramento è il primo rimedio.)

-

Rinuncia pubblica o privata: se hai ruoli o responsabilità nel gruppo, rinuncia formalmente e segnala il motivo (soprattutto per evitare scandalo).

-

Riparazione e preghiera: partecipare a Messa, adorazione eucaristica, rosario, e fare atti di riparazione.

-

Formazione: leggere il Catechismo (vv. su magia, superstizione §§2110-2117) e materialità dottrinale per non cadere di nuovo.

-

Informare l’autorità ecclesiale: se il gruppo usa parole o sacramenti cristiani ma è fuorviante, parlarne al parroco o al vescovo (soprattutto se il gruppo si spaccia per “cattolico”).

-

Proteggere altri: avvisare chi potrebbe essere coinvolto (parenti, amici) in modo chiaro e caritatevole.

3) Che cosa NON fare

-

Non praticare autolesionismi o atti fisici estremi: la libertà cristiana e il rispetto della vita impediscono gesti violenti contro se stessi.

-

Non rispondere con lo stesso linguaggio magico/rituale: non cercare di “sconfiggere” con pratiche analoghe; questo è proprio il vizio da cui si vuole uscire.

-

Non rimanere in silenzio se c’è scandalo pubblico: la carità richiede proteggere i deboli e denunciare abusi dottrinali.

4) Aspetti morali e pastorali

-

Partecipare consapevolmente a riti esoterici può essere peccato grave: richiede sacramento della riconciliazione e un reale proposito di conversione.

-

Chi è leader o formatore ha responsabilità maggiore: se induce altri a ciò, può ricadere in colpe più pesanti (scandalo).

-

La Chiesa cerca sempre la conversione, non la condanna fine a se stessa: l’atteggiamento è di carità ferma, correzione fraterna e accompagnamento.

5) Frasi utili/pratiche (esempi che puoi usare)

Messaggio breve per annunciare l’allontanamento da un gruppo

«Per motivi di coscienza e di fede, con rispetto comunico che non parteciperò più alle attività di questo gruppo. Ho riscontrato pratiche non conformi alla dottrina cattolica e ritengo necessario allontanarmi e ricercare guida spirituale. Resto disponibile a dialogare, ma non parteciperò a rituali esoterici o sincretisti.»

Atto di riparazione breve (da recitare dopo confessione)

«Signore Gesù, mi pento di aver usato il Tuo nome e i Tuoi segni in contesti che ne sfiguravano il significato. Ti offro la mia penitenza, consacro nuovamente la mia vita al Tuo Cuore e alla Vergine Maria. Trasforma il mio errore in contributo alla Tua gloria.»

6) Se il problema è diffuso o riguarda chierici/strutture

-

Segnala al parroco e, se necessario, alla Curia: la tutela della fede e dei fedeli è responsabilità della Chiesa.

-

Se ci sono abusi liturgici o sacrilegi, la diocesi può intervenire con accertamento e provvedimenti.

Bibliografia generale e di approfondimento

🔹 1. Fonti magisteriali e catechetiche

-

Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 2084–2141, in particolare:

-

§2110–2117 (Superstizione, divinazione e magia);

-

§2120 (Sacrilegio);

-

§2111 (Superstizione come deviazione della fede).

-

-

Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi su alcuni aspetti della meditazione cristiana (15 ottobre 1989), in Enchiridion Vaticanum, vol. 11.

Documento fondamentale per distinguere tra preghiera cristiana e pratiche sincretiste o pseudo-mistiche.

-

Pontificio Consiglio per la Cultura & Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva. Una riflessione cristiana sul “New Age” (2003).

Spiega come il linguaggio “energetico”, cosmico o iniziatico sia incompatibile con la fede cristiana.

-

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà popolare e liturgia (2002), nn. 9–12, 204–207.

Rilevante per la definizione di “atto ecclesiale” e per la purificazione di pratiche devozionali da elementi magici o superstiziosi.

-

Papa Benedetto XVI, Omelia del Venerdì Santo (Colosseo, 25 marzo 2005) – sul vincere il male con un eccesso di bene.

-

Papa Francesco, Gaudete et Exsultate (2018), §§ 160–165 – sull’azione del demonio e il discernimento autentico dello Spirito.

🔹 2. Fonti teologiche classiche

-

San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, qq. 92–96

Sul peccato di superstizione, sacrilegio e magia: la radice morale e teologica del male nel piegare il sacro a fini umani.

-

Sant’Agostino, De Civitate Dei, lib. X, cap. 9–10

Contro la magia e la divinazione come forme di idolatria spirituale.

-

San Giovanni Crisostomo, Omelie contro i Giudei (Omelia VIII)

Condanna ogni contaminazione tra fede cristiana e pratiche occulte.

-

San Bernardo di Chiaravalle, De Laude Novae Militiae

Testo fondativo sulla cavalleria cristiana: il cavaliere come uomo di fede e non come iniziato di misteri segreti.

🔹 3. Fonti storiche e critiche sul neo-templarismo e l’esoterismo cavalleresco

-

Jean-Pierre Laurant, Les courants ésotériques chrétiens en France au XIXe siècle (Paris: L’Âge d’Homme, 1992).

Studio fondamentale sulle radici esoteriche dei neo-templarismi ottocenteschi.

-

Antoine Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental (Gallimard, 1996).

Analisi accademica della genealogia del pensiero esoterico europeo.

-

PierLuigi Zoccatelli, Il ritorno dei Templari. Indagine su ordini neotemplari e gruppi iniziatici contemporanei (SugarCo, Milano 2008).

Ricerca italiana dettagliata su gruppi templaristi attivi e loro deviazioni dottrinali.

-

Massimo Introvigne, Le nuove religioni (SugarCo, Milano 1989), cap. 6: Neotemplarismo e sincretismo cristiano-esoterico.

-

René Guénon, L’errore dello spiritismo (trad. it., Edizioni Mediterranee, Roma 1988).

Da leggere criticamente: utile per comprendere il linguaggio esoterico che molti gruppi cavallereschi hanno assorbito.

-

Gérard Encausse (Papus), Le Martinisme (Paris, 1899).

Fonte primaria per capire il legame fra martinismo e simbologia cavalleresca esoterica.

-

Louis-Claude de Saint-Martin, Des erreurs et de la vérité (1775).

Testo fondatore della corrente esoterica “interiore” che ispirerà i neo-cavallerismi.

🔹 4. Studi teologico-spirituali e pastorali contemporanei

-

Card. Joseph Ratzinger (Benedetto XVI), Introduzione al Cristianesimo (Queriniana, Brescia 1968).

Sul primato della fede teologale e contro ogni riduzione esoterica o simbolista del cristianesimo.

-

Don Gabriele Amorth, Un esorcista racconta (Dehoniane, Bologna 1990) e Nuovi racconti di un esorcista (1992).

Testimonianze pastorali sulle conseguenze spirituali di pratiche pseudo-religiose e sincretiste.

-

Padre Paolo Scarafoni LC, Esoterismo, New Age e Cristianesimo (Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1997).

Analisi teologica sui rischi di contaminazione tra religione e magia.

-

GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa), Sette, magia e satanismo (Edb, Bologna 2016).

Guida pastorale per sacerdoti e laici su come discernere e intervenire.

-

Padre Livio Fanzaga, La lotta contro Satana oggi (SugarCo, 2006).

Sul discernimento tra il male spirituale e le false spiritualità.

📘 Riferimenti biblici

-

Esodo 20,2–6 – Il primo comandamento.

-

Deuteronomio 18,9–12 – Divieto di magia e divinazione.

-

Efesini 6,10–17 – L’armatura di Dio: la vera battaglia spirituale.

-

Matteo 18,8–9 – “Se la tua mano ti scandalizza, tagliala.”

-

Marco 9,24 – “Signore, credo: aiuta la mia incredulità.”