La Madonna delle Milizie è una delle più singolari e antiche venerazioni mariane della Chiesa cattolica in Sicilia, e rappresenta una sintesi potente tra devozione popolare, memoria storica e simbologia cavalleresca. Il culto si radica nella città di Scicli, nel Val di Noto, dove la Vergine è venerata come protettrice armata e liberatrice, “Maronna ri Milici” nel dialetto locale.

Il contesto storico: la Sicilia tra Bizantini, Arabi e Normanni

L’episodio che diede origine alla leggenda della Madonna delle Milizie si colloca nel 1091, periodo conclusivo della riconquista normanna della Sicilia. Dopo oltre due secoli di dominio musulmano, l’isola era stata progressivamente liberata dai cavalieri normanni guidati da Ruggero I d’Altavilla, fratello del celebre Roberto il Guiscardo.

Le cronache coeve, come quelle di Goffredo Malaterra, monaco benedettino e biografo ufficiale dei Normanni, raccontano come la liberazione dell’isola fosse vista dal popolo siciliano come una restaurazione della fede cristiana e un ritorno alla protezione della Vergine. Malaterra scrive che Ruggero «combatteva non solo per il suo regno, ma per la libertà della Chiesa e la gloria di Dio» (De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis, lib. III, cap. 40).

L’apparizione e la battaglia di Donnalucata

Secondo la tradizione locale, nel 1091 un esercito saraceno, proveniente dal sud, tentò un ultimo attacco contro la zona di Scicli, accampandosi nella piana di Donnalucata, nei pressi della contrada Mulici. Gli abitanti, temendo il saccheggio, si rivolsero con fede alla Vergine Maria.

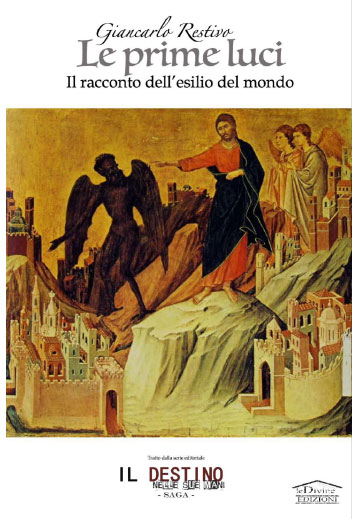

La leggenda narra che, nel momento più critico della battaglia, Maria apparve in cielo vestita da cavaliere, su un cavallo bianco e con una spada sfolgorante che accecava i nemici. La sua figura era maestosa, vestita con un’armatura scintillante, e con un gesto possente fatto di luce di grazia scacciò i Saraceni fino al mare senza versare una goccia di sangue.

Questa immagine eccezionale — la Vergine come cavaliere e condottiera del popolo cristiano — è unica nella tradizione mariana europea. La Madonna di Scicli, a differenza delle rappresentazioni dolci e materne, è una Regina militum, una “Madonna combattiva”, non accondiscendente, a difensa della fede e dei deboli.

Come riporta il “Codice Sciclitano” (XVII secolo), custodito negli archivi parrocchiali della città,

«In quella memoranda notte, gli occhi dei fedeli videro la Vergine armata di spada lucente, discendere tra le schiere e confondere il nemico dell’altissimo.»

La vittoria dei cristiani fu interpretata come miracolo mariano, e da allora Maria fu invocata come Madonna delle Milizie, o “Madonna dei combattenti”.

Fonti e testimonianze storiche

La prima menzione scritta del prodigio è contenuta nella “Memoria trovata nell’Archivio del Castello Triquestre di Scicli”, un documento di età tardo-medievale (XV-XVI secolo) che descrive la “liberazione di Scicli per intervento divino della Beata Vergine Maria sotto forma di Milizia”.

Nel XVIII secolo, la devozione fu ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa:

-

Nel 1736, la Sacra Congregazione dei Riti approvò la celebrazione liturgica in onore di Maria Santissima delle Milizie, fissando la ricorrenza al sabato precedente la Domenica di Passione.

-

L’Ufficio e la Messa propria furono approvati con decreto pontificio, oggi conservato presso l’Archivio Diocesano di Noto.

Nell’iconografia barocca, il simulacro ligneo conservato nella Chiesa Madre di Scicli (Santa Maria La Nova) raffigura la Madonna a cavallo, con spada sguainata, in atto di trionfo sul nemico sconfitto: un’immagine che richiama direttamente le raffigurazioni apocalittiche di Maria come “terribile come esercito schierato a battaglia” (Ct 6,10).

La festa e la sacra rappresentazione

La festa della Madonna delle Milizie è uno dei momenti più sentiti della vita religiosa di Scicli. Si celebra l’ultimo sabato di maggio e affonda le sue radici nella tradizione medievale delle “sacre rappresentazioni”.

La rievocazione storica — attestata già nel Settecento — mette in scena la battaglia tra Cristiani e Saraceni con costumi d’epoca, cavalli, trombe e bandiere, culminando nell’apparizione trionfale della Vergine. Il popolo acclama:

“Viva Maria, Maronna ri Milici!”

Il rito, pur popolare, conserva una profonda dimensione teologica: Maria è la Donna dell’Apocalisse, colei che “schiaccia il serpente e guida le schiere del popolo di Dio”. È una Madonna cavalleresca, ma profondamente evangelica: la militia Christi di cui parlavano i Padri della Chiesa.

Significato spirituale e simbolico

Il culto della Madonna delle Milizie racchiude un duplice messaggio:

-

storico, come memoria della liberazione di Scicli e della fine del dominio musulmano in Sicilia;

-

spirituale, come simbolo della lotta per il bene, della difesa della fede e della protezione divina sul popolo.

Come osservò il teologo e storico Antonino Uccello nel suo Sicilia e devozioni popolari (Palermo, 1969):

«La Madonna delle Milizie rappresenta l’anima guerriera e mistica della Sicilia cristiana: una Maria che non fugge dal mondo, ma lo affronta, armata di luce.»

FOCUS: Madre della cavalleria

1. La fede che entra nella storia

Nel cuore di Scicli, una città antica della Sicilia, vive, quindi, da secoli una devozione singolare: quella della Madonna delle Milizie, la Vergine che, secondo la tradizione, nel 1091 sarebbe apparsa vestita da cavaliere, armata di una spada di luce, per difendere il popolo cristiano minacciato dai Saraceni.

È un’immagine potente, quasi paradossale per la sensibilità moderna: Maria guerriera, madre e combattente insieme. Eppure, proprio questa figura profondamente ci commuove, perché in essa si manifesta uno dei tratti più veri della fede: Dio che entra nella storia concreta dell’uomo, non come idea, ma come presenza viva.

Giussani, nel Senso religioso, scriveva:

“Dio non salva l’uomo fuggendo la realtà, ma assumendola fino in fondo.”

In questa luce, la Madonna delle Milizie non è una leggenda folclorica, ma una teofania popolare: il segno che la grazia non resta nell’invisibile, ma si fa compagnia dentro il dramma della storia.

2. La battaglia del cuore

L’immagine della Vergine che impugna la spada non rappresenta la violenza, ma la vittoria del Bene sul male. Il vero campo di battaglia non è quello di Donnalucata, ma il cuore dell’uomo, dove ogni giorno si decide se restare fedeli alla verità o piegarsi alla menzogna.

Nelle sue parole:

“Il cristianesimo è la presenza di un fatto che libera l’uomo dentro la storia, non fuori di essa.” (Perché la Chiesa, cap. 1).

La spada lucente della Madonna, allora, diventa simbolo della luce della fede che disperde le tenebre della paura e del male. È la spada della Parola, non dell’acciaio; della grazia, non del potere.

È la stessa arma che Maria brandisce nel Magnificat, quando proclama che Dio “ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili” (Lc 1,52).

3. Il popolo come soggetto della fede

Uno degli aspetti più cari a don Giussani era la religiosità popolare: la fede semplice e affettiva del popolo cristiano che riconosce il Mistero nella realtà quotidiana.

Per lui, la festa della Madonna delle Milizie — con la sua sacra rappresentazione, le cavalcate, i canti e la commozione collettiva — sarebbe stata un segno educativo e non solo devozionale.

Diceva infatti:

“Il popolo cristiano è come un bambino: non spiega, ma riconosce.

Non elabora concetti, ma canta ciò che ama.”

La festa di Scicli, in cui la Vergine viene invocata come protettrice dei poveri e dei giusti, è l’espressione concreta di questa fede che non si vergogna della propria semplicità.

È il popolo di Dio che si educa alla memoria, che riconosce nella storia un volto buono, una Presenza che non abbandona.

4. Maria: forza nella dolcezza, obbedienza nella battaglia

Maria, è il volto più umano e reale della grazia. La sua grandezza non sta nel dominio, ma nell’obbedienza totale al Mistero.

Nel caso della Madonna delle Milizie, questa obbedienza diventa gesto operante, azione che salva. È l’immagine di una maternità che non resta passiva, ma si fa responsabilità, come la Chiesa stessa: madre che genera e difende i suoi figli.

Scriveva Giussani:

“Solo chi si abbandona a Dio diventa realmente libero e potente.” (Il rischio educativo).

La forza di Maria, dunque, non è nella spada che impugna, ma nella certezza del suo “fiat”: la sua luce vince perché riflette quella del Figlio. La spada luminosa è il segno visibile di una fede incrollabile, di una fiducia che non teme il male perché sa che la vittoria appartiene a Dio.

5. La cavalleria cristiana

Il carisma dei cavalieri adulti, intriso di realismo e di passione, si radica in un’idea di cristianesimo come militia Christi: una lotta continua per la verità e la libertà.

In questo senso, la Madonna delle Milizie è la prima cavaliere di Cristo, modello di una cavalleria nuova, spirituale, che combatte non per dominio, ma per amore.

Per lui, l’autentico cavaliere è chi vive con purezza, sacrificio e lealtà, perché “la fede non è un sentimento, ma un atto pubblico di amore al Re che salva il mondo”.

Maria ne è l’esempio perfetto: umile e potente, dolce e combattiva, fedele fino alla croce.

6. Il mistero che si fa compagnia

La devozione sciclitana mostra ciò che Giussani ha sempre voluto far riscoprire ai cristiani: la fede non è un’idea astratta, ma un fatto presente.

In ogni epoca e in ogni popolo, Dio trova un modo per rendersi visibile.

E in Maria — la Donna vestita di sole — questa presenza diventa compagnia che illumina e difende.

“In Maria il Mistero si fa compagnia.

In lei la grazia diventa gesto.

E quel gesto salva ancora oggi il mondo.”

La Madonna delle Milizie, allora, è la sintesi perfetta del carisma giussaniano: una fede incarnata, popolare, reale, capace di generare cultura, bellezza, coraggio.

È la Vergine che insegna al credente che la fede non si difende con la forza, ma con la certezza; che la spada del cristiano è la luce della verità; e che la vera cavalleria consiste nel servire il Re con cuore puro e fedele.

La Madonna delle Milizie è un’immagine educativa della fede: un popolo povero e afflitto che invoca Maria e scopre, in lei, che Dio non è lontano, ma alleato; non spettatore, ma compagno di battaglia.

La sua spada splendente non uccide, ma illumina; non divide, ma libera.

È la spada della verità e dell’amore, che scaccia la paura e fa rinascere il coraggio di vivere.

Così, ogni volta che il popolo di Scicli canta “Viva Maria, Maronna ri Milici!”, rinnova quel grido che è il cuore del cristianesimo secondo Giussani:

“Cristo è presente, qui e ora, e non c’è nulla di umano che non possa essere toccato dalla sua vittoria.”

Bibliografia

Fonti storiche e documentarie sulla Madonna delle Milizie

-

Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis, ca. 1098.

(Cronaca coeva che narra la conquista normanna della Sicilia e il ruolo provvidenziale attribuito alla fede cristiana nella vittoria sui Saraceni.) -

“Codici Sciclitani”, Archivio Parrocchiale di Scicli, XVII secolo.

(Raccolta di documenti locali che contengono la narrazione dell’apparizione mariana e della battaglia di Donnalucata.) -

“Memoria trovata nell’Archivio del Castello Triquestre di Scicli”, Archivio Storico di Scicli, XVI secolo.

(Documento tardo-medievale che descrive la liberazione di Scicli per intervento miracoloso della Vergine “sotto forma di milizia”.) -

Decreto della Sacra Congregazione dei Riti, 1736, Archivio Diocesano di Noto.

(Approvazione ufficiale della festa liturgica e dell’Ufficio proprio di Maria Santissima delle Milizie.) -

Antonino Uccello, Sicilia e devozioni popolari, Palermo, 1969.

(Studio etnografico sulle radici della religiosità siciliana e sulle forme di culto mariano come espressione identitaria del popolo.) -

Giovanni Di Stefano, Scicli e il culto di Maria Santissima delle Milizie, Modica, Edizioni del Val di Noto, 1984.

(Raccolta di fonti locali e testimonianze popolari sullo sviluppo del culto e delle sue rappresentazioni storiche.) -

Luigi Capuana, Usi e leggende di Sicilia, Catania, 1896.

(Contiene cenni alla tradizione popolare sciclitana della Madonna come figura “di cavalleria divina”.)

Fonti teologiche e magisteriali

-

Sacra Scrittura, Cantico dei Cantici 6,10; Luca 1,46–55; Apocalisse 12,1–17.

(Testi biblici che ispirano l’iconografia e la teologia mariana della “Donna vestita di sole”, “terribile come esercito schierato a battaglia”.) -

San Bernardo di Chiaravalle, Homiliae super Missus Est (XII sec.).

(Fondamento teologico della “militia Christi” e dell’obbedienza mariana come forza spirituale.) -

San Luigi Maria Grignion de Montfort, Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, 1712.

(Interpreta Maria come guida e condottiera nella lotta contro il male, anticipando l’immagine della “Donna armata di luce”.) -

Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 1987.

(Enciclica sulla presenza di Maria nella storia della salvezza e nella missione della Chiesa: “Maria precede il popolo di Dio nella fede, nella fedeltà e nella lotta.”) -

Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 963–975.

(Dottrina ufficiale sul ruolo materno e intercessorio di Maria, mediatrice e difensora del popolo cristiano.)

Opere di don Luigi Giussani

-

Luigi Giussani, Il senso religioso, Milano, Rizzoli, 1997.

(Fondamento del suo pensiero sulla fede come esperienza concreta dell’incontro con il Mistero nella storia.) -

Luigi Giussani, Perché la Chiesa, Milano, Rizzoli, 1990.

(Riflessione sulla presenza di Cristo nella comunità ecclesiale e sulla compagnia di Maria nel cammino umano.) -

Luigi Giussani, Alla ricerca del volto umano, Milano, Rizzoli, 1995.

(Sviluppa il tema della lotta interiore come luogo della redenzione e del riconoscimento del volto di Cristo.) -

Luigi Giussani, Il rischio educativo, Milano, SEI, 1977.

(L’educazione come rischio della libertà e obbedienza alla verità — fondamento del gesto mariano come atto di fiducia operante.) -

Luigi Giussani, Tracce di esperienza cristiana, Milano, BUR, 2006.

(La fede come presenza reale nella vita quotidiana, e il valore educativo della tradizione popolare come linguaggio della grazia.)

Riferimenti interpretativi e studi di approfondimento

-

Sergio Quinzio, La sconfitta di Dio, Milano, Adelphi, 1992.

(Per un confronto sul tema della vittoria del bene nel dolore e della speranza cristiana come lotta.) -

Giuseppe Savagnone, Cristianesimo e cultura popolare in Sicilia, Palermo, 2001.

(Analisi teologico-culturale della fede popolare siciliana e della sua funzione educativa nella storia.) -

Gianni Baget Bozzo, Maria, il principio mariano nella Chiesa, Milano, Jaca Book, 1988.

(Riflessione ecclesiologica che illumina la figura di Maria come forza operante nella storia e nella civiltà cristiana.) -

Antonio Royo Marín O.P., La Virgen María. Teología y espiritualidad mariana, Madrid, BAC, 1957.

(Trattato di mariologia che chiarisce il valore teologico delle apparizioni e delle immagini mariane nella tradizione cattolica.)

IN FINE

La Madonna delle Milizie resta un simbolo potente e identitario: una Madonna “cavalleresca”, che unisce la storia normanna della Sicilia alla spiritualità cristiana del popolo.

Nella sua spada luminosa si riflette la difesa della fede, e nel suo cavallo bianco la purezza vittoriosa del Vangelo.

Scicli, attraverso questa devozione, continua a proclamare che Maria non è solo Madre, ma anche Milizia di Dio, guida e custode del suo popolo in ogni tempo.