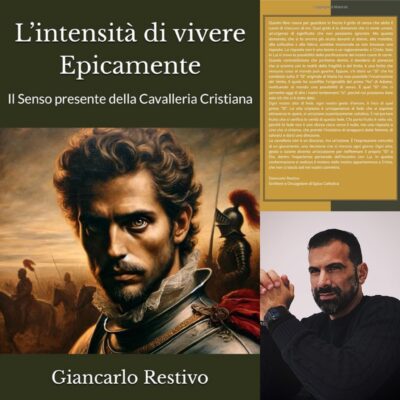

Nel contesto storico e culturale contemporaneo, è sempre più diffusa una fascinazione per la cavalleria templare, rivisitata in chiave mitologica, romantica o esoterica. Questa fascinazione ha alimentato la nascita di gruppi e associazioni che si autoproclamano eredi spirituali dei Templari, spesso fondati su ritualità simboliche, codici di comportamento pseudo-cavallereschi e strutture gerarchiche ispirate più alla massoneria che alla Chiesa cattolica. Questa lezione si propone di analizzare le radici di tale fenomeno, individuando i meccanismi di seduzione ideologica e le motivazioni personali che vi soggiacciono, per poi offrire un percorso di riscatto e verità attraverso il ritorno alla fede autentica e alla vita ecclesiale.

1. La massoneria e la costruzione di una falsa continuità templare

La massoneria, nata nel XVIII secolo in contesto illuminista e anticlericale, ha cercato fin dalle sue origini di attribuirsi legittimità storica e simbolica. Una delle operazioni più astute è stata proprio l’appropriazione del mito templare. Priva di radici storiche solide, la massoneria ha cercato nel templarismo una fondazione narrativa utile a costruire un’identità antica e nobile.

Durante il periodo romantico, tra XVIII e XIX secolo, l’immaginario cavalleresco fu riscoperto come simbolo di valori perduti, mistero e spiritualità alternativa. Questo contesto fu terreno fertile per la diffusione di una narrativa che vedeva la massoneria come custode di un’eredità templare segreta e sopravvissuta alla soppressione dell’Ordine nel 1312. In realtà, non esiste alcuna prova storica che attesti una continuità organica e legittima tra i Templari medievali e la massoneria moderna.

2. Templarismo come strumento di infiltrazione nella Chiesa

La strumentalizzazione del mito templare ha permesso ad alcuni gruppi massonici e pseudo-cavallereschi di insinuarsi in ambienti ecclesiastici. Alcuni consacrati, sacerdoti o anche vescovi marginalizzati, poco valorizzati nei contesti ordinari, hanno trovato in tali gruppi una forma di gratificazione personale, ricevendo ruoli, onori e considerazione che altrove mancavano. Ciò rappresenta una grave deriva: l’utilizzo di simboli e forme religiose per fini egoistici, di potere o di compensazione.

3. Un rifugio romantico tra illusione e frustrazione

A partire dall’epoca romantica, molte persone disilluse dal razionalismo illuminista e alienate dall’industrializzazione iniziarono a ricercare forme di spiritualità alternative che combinassero mistero, esoterismo e idealismo cavalleresco. Invece di una reale adesione alla Chiesa cattolica, che richiede conversione, coerenza morale e un cammino personale esigente, molte di queste persone si rifugiarono in gruppi dove bastava indossare un mantello e partecipare a rituali chiusi per sentirsi “qualcuno”.

Questo fenomeno si accentua oggi tra coloro che non riescono a realizzarsi nei principali ambiti della vita: lavorativo, affettivo, sociale. Il templarismo diventa così un surrogato, una mitizzazione simbolica che colma il vuoto esistenziale. La cultura popolare e i media alimentano questo immaginario con narrazioni eroiche e favolistiche, che illudono ma non trasformano. Vi si avvicinano anche appassionati del Medioevo o laici con problematiche relazionali, talvolta con tratti sociopatici, che trovano in queste strutture un senso di appartenenza e di importanza.

Purtroppo, tra i consacrati si riscontrano anche casi di sfruttamento spirituale: sacerdoti o religiosi che, per ottenere volontariato gratuito o compensare un proprio senso di marginalità, guidano o si lasciano coinvolgere da queste realtà. Esse forniscono un palcoscenico dove si può esercitare autorità, ricevere onori e ottenere servizi senza responsabilità ecclesiale. In tal modo, si profana la dimensione della vera cavalleria cristiana, trasformandola in scenografia di potere.

4. Il vuoto esistenziale e la mitizzazione della cavalleria

Nel cuore del fenomeno vi è una questione antropologica e spirituale profonda: molti di coloro che aderiscono a gruppi templaristi o neotemplari lo fanno non per convinzione dottrinale, ma per bisogno di appartenenza, riscatto o affermazione personale. Alcuni, disillusi dal razionalismo e dalla società industrializzata, attratti dal mistero e dalla ritualità, cercano nella cavalleria una forma di evasione o di consolazione. Altri, non avendo trovato realizzazione nella vita affettiva o lavorativa, compensano le proprie frustrazioni con ruoli simbolici, titoli altisonanti e rituali pomposi.

Questa illusione si nutre anche di cultura popolare e mass media, che presentano figure templari idealizzate, lontane dalla realtà storica e spirituale. Indossare un mantello, partecipare a rituali o rievocazioni, chiudersi in stanze o chiese senza vita ecclesiale autentica, diventa un modo per “giocare” alla fede, senza viverla veramente.

5. La manipolabilità dei deboli e la responsabilità dei consacrati

Tra i partecipanti a questi gruppi si trovano spesso persone fragili, socialmente isolate o poco formate, che diventano facili prede per realtà che promettono identità, ruoli e appartenenza. Tra i consacrati, purtroppo, si annidano anche casi di chi sfrutta tale debolezza per ottenere gratuitamente servizi, prestigio o obbedienza da parte di laici disposti a tutto per sentirsi accolti e valorizzati.

6. La crisi della cavalleria cattolica contemporanea

Un’altra piaga visibile è quella rappresentata dalla crisi della cavalleria cattolica stessa. Molti ordini cavallereschi contemporanei soffrono una perdita del loro autentico slancio spirituale e missionario, abbandonando progressivamente l’ideale cavalleresco per rifugiarsi in un formalismo sterile e in una ritualità priva di contenuto. In questi ambienti, spesso, l’investitura ha perso il suo significato di risposta vocazionale e si è trasformata in una gratificazione simbolica o sociale.

Non pochi ordini si sono ridotti a luoghi di potere e riconoscimento sociale, talvolta finalizzati a fare “lobby”, ad ottenere visibilità o vantaggi relazionali. L’età media è generalmente alta: molti vi trovano un rifugio in cui vivere la propria vecchiaia con dignità, ma senza vero spirito cavalleresco, sostituito da banchetti, mantelli e fotografie solenni. In alcuni ordini legati ad ambienti ecclesiali consolidati, il prestigio si concentra esclusivamente nelle alte sfere, dove si annidano dinamiche di potere che attirano più per ambizione che per fede.

Tutto ciò costituisce un tradimento del carisma originario: la cavalleria cristiana è servizio, sacrificio, missione. È il “non nobis, Domine” incarnato nella vita concreta. Non è un palcoscenico per vanità, ma una via di testimonianza radicale.

7. La risposta: una cavalleria vera, dentro la Chiesa

Per contrastare questo inganno, occorre proporre una visione realistica e autentica della cavalleria cristiana. La cavalleria non è una rievocazione storica, né una costruzione mitica: è una forma di vita interamente cristiana, una vocazione alla testimonianza, alla fedeltà, al sacrificio. Essa può esistere solo all’interno della Chiesa, animata dalla grazia dei sacramenti, nutrita dalla Parola di Dio e vissuta nella comunità ecclesiale.

Serve un ritorno radicale alla vita ecclesiale: partecipazione alla Messa, confessione frequente, catechesi continua, compagnia fraterna, accompagnamento spirituale. Solo così l’uomo ritrova la propria identità, non in una maschera o in un ruolo inventato, ma nella propria vocazione personale, ricevuta da Cristo.

8. Una proposta educativa per smascherare l’inganno

Come Schola “Carlo Magno”, proponiamo un cammino educativo integrale, che unisca la formazione storica, teologica e spirituale, per aiutare tanti fratelli e sorelle a riconoscere l’inganno del templarismo massonico. Occorre mostrare che non serve imitare, ma aderire. Non serve fingere, ma convertirsi. Non serve compensare, ma accogliere l’amore personale di Cristo che salva.

Chi ama davvero la cavalleria, deve riscoprirne il cuore: il dono totale di sé a Dio e al prossimo. Questo è l’unico modo per trasformare la passione in vocazione, il mito in missione, la fascinazione in santità.

Bibliografia

Fonti storiche e critiche sul templarismo e la massoneria:

- Malcolm Barber, I Templari. Storia e mito, Laterza, 2016.

- Peter Partner, I Templari, Garzanti, 1983.

- Michael Baigent – Richard Leigh, Il tempio e la loggia, Mondadori, 1990.

- Yves Chiron, Storia della Massoneria, D’Ettoris Editori, 2010.

- Giovanni Cavalcoli OP, Massoneria e religioni. Un confronto, ESD, 2018.

Fonti del Magistero e documenti ecclesiastici: 6. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sulla massoneria, 1983 (Card. Joseph Ratzinger). 7. Leone XIII, Humanum Genus, Enciclica sulla massoneria, 1884.

Fonti teologiche e apologetiche: 8. Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, 2005. 9. Luigi Giussani, Il senso religioso, Rizzoli, 1997. 10. Giacomo Biffi, La bella, la bestia e il cavaliere. Dottrina cattolica e senso comune, Jaca Book, 2004.

Studi sociologici e culturali contemporanei: 11. Jean-François Mayer, Templari e neotemplarismo, in Nova Religio, Vol. 5, n. 2, 2001. 12. Massimo Introvigne, Le nuove religioni, Elledici, 1990. 13. Gianfranco Pancino, Cavalieri e nobili. L’evoluzione degli ordini cavallereschi contemporanei, ETS, 2011. 14. Carlo Alberto Agnoli, Massoneria e sette segrete: la faccia occulta della storia, Fede & Cultura, 2007.

Fonti bibliche e patristiche: 15. San Paolo, Lettera ai Colossesi 2,8: “Guardate che nessuno vi inganni con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini…” 16. Sant’Agostino, La vera religione, Città Nuova.

Altri strumenti utili per discernere: 17. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004. 18. Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Che cos’è il cristianesimo, Mondadori, 2023. 19. AA.VV., Gli ordini cavallereschi oggi, Atti di convegno, Centro Studi sulla Cavalleria, 2017.