La maggior parte della nostra vita adulta scorre sul luogo di lavoro. È lì che costruiamo relazioni, affrontiamo sfide, scopriamo capacità, maturiamo identità. E proprio perché il lavoro occupa così tanto spazio dell’esistenza, il modo in cui lo viviamo incide profondamente su chi siamo. Non è un dettaglio: è una questione antropologica prima ancora che professionale.

Questo vale per tutto, ma trova il suo punto più evidente nella sicurezza sul lavoro. Da anni ripetiamo che la sicurezza non è burocrazia, non è un insieme di documenti, non è un DVR “fatto bene”: è cultura, è relazione, è responsabilità reciproca. E, soprattutto, è umanità.

1. Il lavoro costruisce identità: e questo riguarda direttamente la sicurezza

Le ricerche internazionali parlano chiaro: Gallup, OCSE, CIPD e ILO mostrano come il coinvolgimento dei lavoratori aumenti quando le persone percepiscono riconoscimento, senso, partecipazione. Dove il lavoro è vissuto come mera prestazione, si riduce l’attenzione, cala la motivazione, aumentano gli incidenti.

Uno studio dell’International Labour Organization ricorda che oltre l’80% degli incidenti ha tra le cause fattori comportamentali, comunicativi e organizzativi: dunque fattori umani, non tecnici.

Quando la persona si sente “pezzo di una macchina”, abbassa la guardia.

Quando si sente parte di una comunità, alza lo sguardo.

2. La Dottrina Sociale della Chiesa: il lavoro è per l’uomo, e non viceversa

La Dottrina Sociale della Chiesa offre un principio che sembra scritto per la sicurezza sul lavoro:

“Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro.”

(Laborem Exercens, San Giovanni Paolo II)

Questo significa che la tutela della persona non è un “onere” imposto dalla legge, ma il cuore stesso del lavoro umano. La sicurezza, in questa prospettiva, non è un obbligo da adempiere: è il modo concreto con cui si afferma la dignità dell’uomo mentre lavora.

È un criterio morale prima ancora che normativo.

Rerum Novarum e Centesimus Annus lo ribadiscono: l’ambiente di lavoro deve essere luogo di cooperazione e non di sfruttamento, luogo di crescita e non di rischio inutile, luogo di fraternità e non di isolamenti che favoriscono errore e incidenti.

3. La sicurezza non nasce dal DVR ma dalla comunità

Il DVR è necessario, ma non sufficiente. Tutti i professionisti lo sanno: si può avere un documento perfetto e un’azienda che lavora in modo pericoloso. Si può avere, al contrario, un DVR migliorabile ma una cultura aziendale capace di prevenire gli incidenti con maturità e responsabilità.

La differenza è tutta qui:

la sicurezza non nasce dalla carta, ma dalle relazioni.

E le relazioni nascono solo quando si riconosce la persona.

-

Un lavoratore ascoltato segnala un pericolo.

-

Un lavoratore ignorato tace.

-

Un lavoratore coinvolto partecipa alla prevenzione.

-

Un lavoratore isolato si chiude nel silenzio.

-

Un lavoratore che si sente visto prende sul serio la sicurezza del collega.

-

Un lavoratore invisibile pensa: “Non è affar mio”.

Nessuna procedura potrà mai sostituire la fiducia, la condivisione, il senso di appartenenza.

4. La sicurezza come comunità: un approccio umano, non formale

Le migliori esperienze internazionali di safety culture, da DuPont a la ISO 45001 più moderna, dicono la stessa cosa: la sicurezza migliora quando cresce la comunità lavorativa.

Significa:

✔ Parlarsi per costruire

Non per cercare colpevoli, ma per capire cosa non funziona.

✔ Condividere il senso del lavoro

Chi vede il valore del proprio contributo è più attento, più presente, più responsabile.

✔ Sentirsi parte di una storia comune

La sicurezza non è “regola dell’azienda”, ma “regola della nostra comunità”.

✔ Dare valore all’esperienza

Ogni lavoratore è portatore di competenza e memoria: chi ascolta i lavoratori previene più incidenti di chi compra mille DPI.

✔ Coltivare una leadership che educa

Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro non sono solo ruoli tecnici: sono figure educative. Il loro modo di guardare la persona genera cultura o la distrugge.

5. Identità, dignità e sicurezza: il cerchio si chiude

Poiché l’uomo costruisce la propria identità sul lavoro, è dentro il lavoro che si gioca la sua dignità. E la sicurezza non è altro che la forma pratica, concreta e quotidiana di questa dignità.

La Dottrina Sociale della Chiesa parla del lavoro come “partecipazione al bene comune”: nello stesso modo, la sicurezza è il segno più visibile del bene comune nella vita aziendale.

Mettere al centro il fattore umano significa dire:

-

che la persona vale più della prestazione,

-

che la vita vale più della produttività,

-

che la comunità vale più dell’efficienza fine a sé stessa.

E, paradossalmente, quando si sceglie questo approccio umano, anche produttività ed efficienza migliorano: perché cresce la fiducia, la cura, l’attenzione.

La sicurezza sul lavoro non nasce da un Decreto, ma da una visione dell’uomo.

È la scelta di credere che ogni lavoratore sia prima di tutto persona, portatrice di dignità, storia e valore. È la decisione di costruire una comunità che si prende cura di sé stessa.

Non è formalità: è antropologia.

Non è adempimento: è cultura.

Non è burocrazia: è umanità.

Ed è solo da questa umanità che può nascere una sicurezza vera, profonda e stabile.

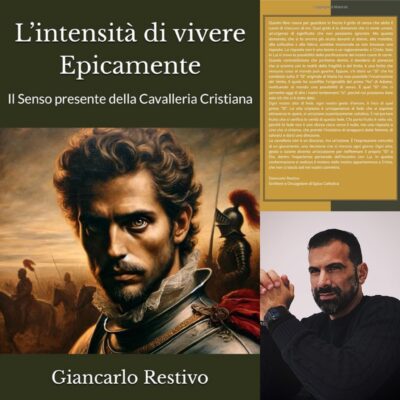

Prof. Giancarlo Restivo, divulgatore H&S