1. Un contesto ambiguo

L’Ottocento vide la nascita di varie correnti neo-templariste, tutte discendenti dall’esperienza di Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1804), medico francese e massone, che creò un “Ordine del Tempio” senza alcun legame con la Chiesa. In questo contesto si colloca anche la figura di Alessandro Vettori, che alcuni autori hanno presentato come garante di una linea “cattolica” in Italia.

La realtà storica smentisce questa versione: Vettori non si mosse mai entro i confini della fede cattolica, ma rimase ancorato a schemi rituali e simbolici di derivazione massonica. Il suo “cattolicesimo” era soltanto formale e apparente, utile a legittimare pratiche esoteriche sotto una veste più accettabile.

2. La posizione di Vettori

Gli statuti e i rituali del gruppo di Vettori conservavano riferimenti iniziatici tipici della massoneria templarista:

-

uso di simbolismi arcani estranei alla tradizione ecclesiale;

-

strutture gerarchiche di tipo massonico, con gradi progressivi e segreti;

-

totale assenza di riconoscimenti canonici da parte della Santa Sede.

Il suo movimento non fu mai approvato dalla Chiesa e non poté mai definirsi “cattolico”. La sua posizione, seppur presentata come più “vicina a Roma” rispetto a quella di Gaston Ventura, restava filo-massonica e pseudo-cattolica.

3. L’inconciliabilità tra Chiesa e massoneria

Per comprendere l’atteggiamento della Chiesa verso figure come Vettori, bastano le parole del Magistero.

-

Leone XIII, Enciclica Humanum Genus (20 aprile 1884):

«Appartiene a quelle sette [la massoneria] l’inimicizia con la Chiesa, che non solo non dissimulano, ma apertamente manifestano. (…) Esse si propongono di rovesciare l’ordine religioso e sociale che l’autorità della Chiesa ha istituito.» -

Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sulla massoneria (26 novembre 1983):

«Il giudizio negativo della Chiesa nei confronti della massoneria rimane immutato, perché i suoi principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa, e l’iscrizione ad essa rimane proibita. I fedeli che vi appartengono sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione.»

Queste parole chiariscono che non è possibile esistere un “templarismo cattolico” fondato su strutture o ritualità di origine massonica.

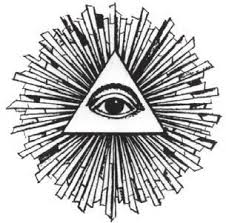

4. Le derive templariste: un’unica matrice massonica

Un punto fondamentale da ribadire è che tutte le realtà pseudo-templari nate a partire dal cosiddetto “Ordine del Tempio Moderno” (Fabré-Palaprat, 1804) condividono la stessa matrice esoterico-massonica, anche quando affermano il contrario o si rivestono di linguaggi cattolici.

Questi movimenti possono presentarsi in forme differenti: alcuni dichiaratamente massonici, altri in apparenza “vicini alla Chiesa” o addirittura “cattolici”. Ma l’origine resta la stessa:

-

derivano da ritualità, statuti e strutture create in ambienti massonici;

-

mantengono simbolismi e dinamiche iniziatiche estranei alla tradizione cristiana;

-

non hanno mai ricevuto né possono ricevere riconoscimento canonico, perché la Chiesa considera la massoneria inconciliabile con la fede.

Pertanto, anche i gruppi che si definiscono “templari cattolici” ma che si ispirano alla linea del Tempio Moderno devono essere considerati templaristi in senso massonico: una contraffazione della cavalleria cristiana, mascherata da linguaggio devozionale ma incompatibile con il cattolicesimo.

5. Il vero riferimento: San Bernardo, non Filippo d’Orléans

Se una realtà del nostro tempo desidera sinceramente ispirarsi all’esperienza templare autentica, il punto di riferimento non può che essere San Bernardo di Chiaravalle, l’abate che con il suo trattato De Laude Novae Militiae (1128-1136) diede fondamento spirituale e teologico all’Ordine del Tempio medievale. In quel testo, Bernardo esalta la milizia templare non come un’avventura cavalleresca mondana, ma come una forma di vita cristiana radicale, in cui l’arma principale è la fede e la finalità è la difesa della Chiesa e dei poveri pellegrini.

Questo è il paradigma in cui si radica la vera cavalleria cristiana: preghiera, obbedienza alla Chiesa, povertà, spirito di sacrificio.

Al contrario, ogni richiamo al cosiddetto “Tempio” di Filippo d’Orléans (1705) costituisce un tradimento di quella ispirazione. Tale esperienza nacque infatti in ambiente massonico e illuminista, con finalità estranee alla fede cattolica e basate su rituali esoterici e simbolismi gnostici. Non si trattò di un ritorno all’ideale bernardiano, ma di una sua deformazione.

Per questo, qualsiasi associazione che intenda presentarsi come “templare” deve misurarsi con un criterio netto: riaffermarsi sull’ideale di San Bernardo e non avere alcuna continuità, neppure nominale, con le esperienze spurie di Filippo d’Orléans e dei suoi successori. Solo in questa distinzione si può salvaguardare la verità storica e teologica della cavalleria cristiana.

6. Conclusione

Attribuire ad Alessandro Vettori un ruolo di “cavaliere cattolico” significa travisare la storia.

-

Le sue pratiche erano di impronta massonica.

-

La sua “cattolicità” era di facciata.

-

La Chiesa non lo ha mai riconosciuto, perché il suo percorso restava estraneo e opposto alla tradizione cattolica.

La vicenda di Vettori è emblematica: mostra come il nome templare sia stato spesso usato per costruire imitazioni pseudo-cattoliche che nulla hanno a che fare con la cavalleria cristiana medievale e con la Chiesa cattolica apostolica romana.

Bibliografia essenziale

Fonti magisteriali

-

Papa Clemente V, Vox in excelso (1312).

-

Leone XIII, Humanum Genus (20 aprile 1884).

-

Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sulla massoneria (26 novembre 1983).

-

Pontificio Consiglio della Cultura – Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva (2003).

Studi storici

-

Burman, Edward, I Templari. Storia e leggenda, Milano, BUR, 2003.

-

Introvigne, Massimo, Il ritorno dello gnosticismo. L’esoterismo templare tra Ottocento e Novecento, Torino, Elledici, 1993.

-

Galuzzi, Paolo, I nuovi templari: storia e mito dal 1804 ad oggi, Roma, Carocci, 2010.

-

Vignoli, Giulio, Storia dei Templari in Italia. Tra mito, massoneria e modernità, Firenze, Le Lettere, 2006.

-

Caravale, Mario, La massoneria e la Chiesa cattolica in Italia (1750-1950), Bologna, Il Mulino, 1995.

FOCUS:

Filippo d’Orléans (1705)

-

Chi era: Duca di Orléans, reggente di Francia durante la minorità di Luigi XV.

-

Cosa fece: nel 1705 patrocinò la nascita di un “Ordre du Temple”, una ricostruzione cavalleresca di ambiente nobiliare e massonico.

-

Carattere dell’Ordine:

-

Non era approvato dalla Chiesa.

-

Aveva un’impronta aristocratico-massonica, con riti e simbolismi mutuati dalla nascente massoneria francese.

-

Non pretendeva ancora di avere una “continuità storica diretta” con i Templari medievali, ma ne imitava la forma.

-

-

Limite: era un tentativo di “rifondazione mondana” più che di rinascita spirituale, segnato dalle logiche di corte e dalla simbologia esoterica.

Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1804)

-

Chi era: medico francese, massone, appartenente a logge legate al Grande Oriente di Francia.

-

Cosa fece: nel 1804 fondò il cosiddetto Ordre du Temple Moderne (Ordine del Tempio Moderno).

-

Carattere dell’Ordine:

-

Pretese di aver ricevuto una “linea di successione” di Gran Maestri ininterrotta dall’abolizione dei Templari medievali (una pretesa storicamente infondata).

-

Introdusse riti, statuti e gradi di derivazione massonica, con forte impronta esoterica e gnostica.

-

Rivendicò per sé un’autorità cavalleresca universale, creando una vera rete internazionale.

-

-

Limite: qui nasce il templarismo “moderno” in senso stretto, che da allora ha dato origine a tutte le correnti pseudo-templari fino a oggi.

In sintesi

-

Filippo d’Orléans (1705): un esperimento aristocratico e proto-massonico, “cavalleria da salotto” più che religione, che usava il nome templare senza fondamenti storici.

-

Fabré-Palaprat (1804): il vero fondatore del neo-templarismo esoterico moderno, che si radicò nel contesto della massoneria e che diede origine a tutte le ramificazioni successive.